19世纪以前,历史只能透过画家的笔、文人的墨水流传后世。随着照相技术发明,人们透过镜头捕捉稍纵即逝的瞬间,将片刻化为一张张照片,流传为永恒。日治时期崇尚西化,台湾人也开始接触这种摩登的记录方式,新式的「写真馆」林立于大街,官方或坊间出版不少写真帖或绘叶书,上流社会也时兴留影纪念的风尚。当时的照片留存至今,诉说着一段段属于台湾人过去的故事,是难能可贵的历史资料。

本次台湾女性档案百年特展,即挑选了日治时期至战后的照片,展现女性在不同时代背景下的风貌。其中一组照片,不仅年代久远,也具有特殊性,那就是日治时期台中清水蔡家与板桥林家联姻的婚仪照片。新娘蔡娇霞出身台中清水蔡家,父亲蔡莲舫纵横政商两界,曾获颁六等勋,与日本官方关系良好,财力雄厚,后又与林献堂筹设台湾公立台中中学(今台中一中),是地方上的名望之士。新郎林祖寿出身板桥林家,为台湾五大家族之一,也是台湾首屈一指的富豪,可说无人不晓。

这场婚礼,举行在1912年4月27日,采传统仪式进行。由于新人家世背景显赫,婚仪的进行备受关注,不仅是地方上的大事,连全岛发行的《台湾日日新报》也刊载婚讯,在婚礼隔天亦刊载如下报导:「……为撮和台中厅参事蔡莲舫氏之女,先一日舁妆奁行列市中,计百五十〔木盛〕,古昔王姬之百两不足道也。婚娶昨日,驺唱甚盛,无论台湾僻地,即大陆之对岸,近今亦必不能多观此威仪。闻枋桥街全人口八百有户,为之悬灯结彩,筑造绿门,借伸祝意。而南部之支那剧得胜班亦来演,订半个月,枋桥全支厅下人气为之沸腾云。」从报中的叙述可知,婚娶当日热闹情景,蔡娇霞的嫁妆之丰,还请来得胜班远从南部前来唱戏,板桥街家家户户张灯结彩以表庆贺。 (如图1所示)

▲图1:婚礼当天邀请得胜班远从南部前来唱戏,男女老幼围观看戏。 (档案来源:蔡莲舫文书,中研院台史所档案馆数位典藏)

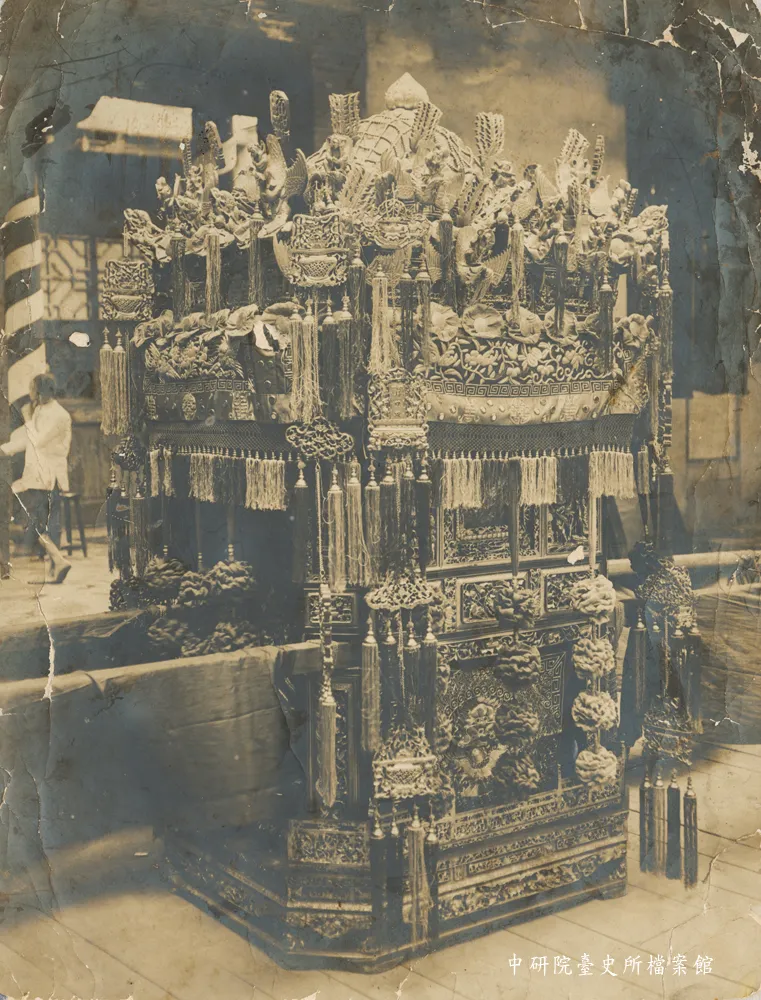

图2为嫁娶行列行进的照片,迎娶队伍之长,声势浩大。途中行经公馆沟(位于今板桥府中路和西门街交叉口处),最后抵达板桥林家。图3为新娘子乘坐的花轿,此轿类似中国南方常见的硬衣形式,全木结构,轿顶类似宝塔,装饰繁复且华丽。现代的花轿已经被豪华礼车取代,但两者用途都是在于迎接新娘。

▲图2:1912年蔡莲舫之女蔡娇霞出嫁行列照片。沿途张灯结彩,板桥街民众热情欢迎。 (档案来源:蔡莲舫文书,中研院台史所档案馆数位典藏)

▲图3:新娘蔡娇霞乘坐的花轿

图4为新人跪拜天地的情景。两侧有许多围观的群众。从照片中也可看出当时的社会现况,男子仍蓄辫。围观的民众,有的人打赤脚或穿布鞋、也有人穿皮鞋,呈现1910年代,传统和现代交融并进的样貌。

▲图4:新人拜堂。

图5是板桥林祖寿与清水蔡娇霞结婚时拍摄的照片。照片中,蔡娇霞身穿传统中国嫁衣及霞披、头戴镶有珠帘的凤冠,林祖寿穿戴清代长袍马褂官服。一般说来,两人的服饰为有官位的人才能穿戴。但自明代以后,庶民结婚时可假借九品官服为结婚礼服,这个习惯延续到清代。林、蔡两家皆为豪门,才能负担订制如此华丽的结婚礼服,平民百姓,大多自行缝制嫁衣,没有华丽的珠宝缀饰。

值得注意的是,立于新人两侧的幼女4人(分别为当时10岁的王秀、9岁的洪如、8岁的郑阿右、14岁的王秀)与妇女2人,为蔡娇霞的随嫁婢。年幼的女孩作为陪嫁品,专事照料蔡娇霞的生活起居。相较于富贵人家出身的新嫁娘,陪侍于旁的女孩们无法掌握自己的命运,实在可怜。

▲图5:新人照片。

如同现今的婚礼会请专业摄影师随行记录,这场世纪婚礼,也留下了许多珍贵的照片。这一系列的婚仪照片,生动地体现将近百年前传统嫁娶婚的面貌,以及当时豪门联姻的盛况。今人也得以藉由老照片,穿越镜头,走入百年前的嫁娶行列身历其境,感受锣鼓喧嚣的欢喜气氛。